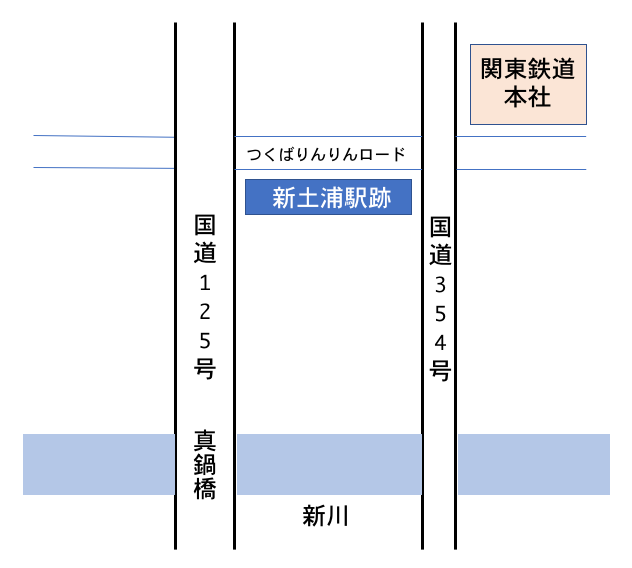

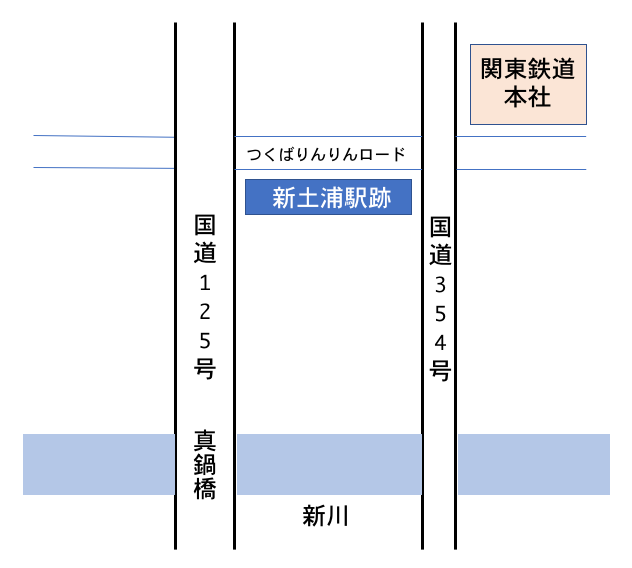

茨城県土浦市にある新川(しんかわ)の桜と新土浦駅跡と見てきました。まず自作の略図を。

新川は土浦市内を流れる小さな川です。地図での確認が困難ですが、長さは3kmいかない程度と推測します。新川の堤防は市内の桜の名所のひとつです。

この写真は真鍋橋から撮影したものです。下流(東側)の方向です。

こちらは上流です。道路は国道125号線、水戸街道です。

真鍋橋からしばらく北に歩いていくと、右側に筑波線の新土浦駅跡があります。

筑波線は1918年から1987年まで地元の足として親しまれてきました。自動車の普及とともに利用者が減少して力尽きていき、1987年、国鉄民営化と同時に廃止となりました。旧筑波町(つくば市北条を中心とした地域)から土浦市内に通学する高校生の利用も結構ありました。

ホームの反対側の入り口です。ここに小さな駅舎があり、私が子供の頃は有人駅となっていました。こちらは国道354号、いわゆる真鍋宿通りに面しています。もっとも古い水戸街道です。かつてはこの街道沿いに旧真鍋町が栄えており、駅舎があったわけです。

もうすこし拡大した写真です。

この駅舎跡と道路を隔てて反対側に関東鉄道の本社があります。

関東鉄道は土浦を中心として茨城県南部の鉄道とバスを運営している会社です。筑波鉄道は当初は独立した会社でしたが、最終的に関東鉄道と合併しました。しかし廃止の8年前(1979年)に関東鉄道から切り離され、哀れな最後を遂げました。

その廃線跡が土浦から岩瀬(水戸線)までのつくばりんりんロードとなっているわけです。

筑波線が走るところは私の実家から見えました。通常は1両か2両で走り、ラッシュ時は3両編成もあったと記憶しています。私自身利用することはあまりありませんでしたが、ある時乗ったら運転席に速度計がありませんでした。車両はどれも年季の入った気動車でした。休日には上野から筑波まで直通する客車列車(「筑波」号)が走っていたこともありました。旧式客車でしたが、最後の頃は12系客車だったこともありました。