私は人に自慢できるほどの作品は質・量ともに作っていないのだが、私自身の曲作りを記しておきたい。タイトルに作曲法という言葉を使用したが、アイディアを思いついてから作品としてアップロードするまでのすべての過程を述べる。

オリジナル曲はアイディアを思いつくところから始まる。まずこれが厄介で、アイディアは机の前に座っているときにはほぼ出てこない。実際に思いつくことが多い場面は

である。しかしこのような場合は手元に何もないことがほとんどなので、多くのアイディアはこの段階で忘れ去られていく。たまたま記述できる環境まで覚えていられたものが作品になるのである。

これに対して楽器で即興演奏をしながら曲を考えることもまれだがある。最近の例では「Summertime」がそうである。

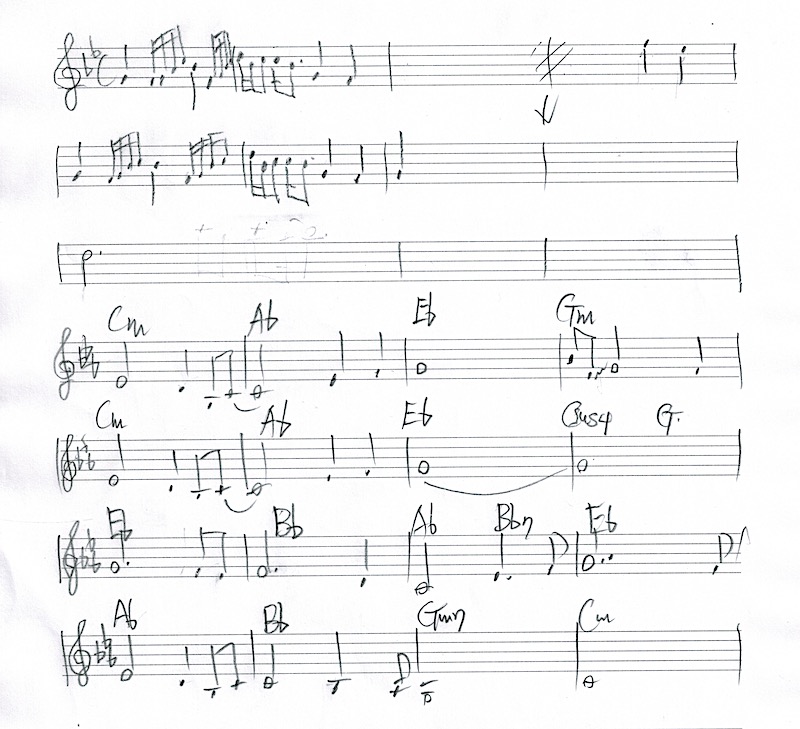

ふつう思いつくのはだいたい断片的なメロディーである。これを五線紙に書く。キーボードが用意してあれば弾きながらリアルタイムでLogicに記録していくこともあるが稀である。私は子供の頃から五線紙に曲を書いてきたので、この方法がいちばんしっくりくる。

「津軽平野」はすべてのパートを五線紙に書いた。これは私がまだDTMをやり始めた頃に作ったので、マシンの使い方がよくわからなかったのだ。もちろんDTMを始める前はすべて紙に書いていた。

とりあえず断片的なアイディアができたらMIDIなりオーディオファイルなりをLogic上に記録してこれを拡張していく。この段階はLogic上でほとんどを行う。しかしコード進行を整理したいときなどはやはり五線紙上で考えることもある。

実際に使う音源はMIDIだけではない。私はキーボードがある程度演奏でき、ベースとギターはすこしだけできるので、可能な範囲で生楽器をよく使う。「Summertime」はギター、ベース、キーボードが生楽器である。

あとは曲の調整を繰り返して仕上げていく。

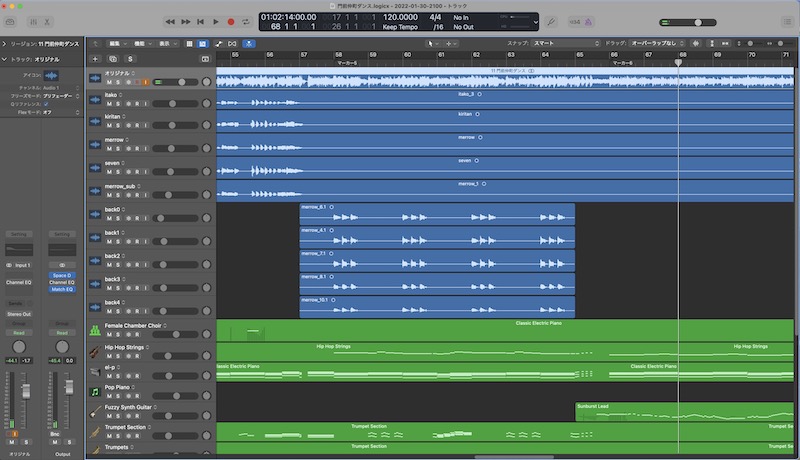

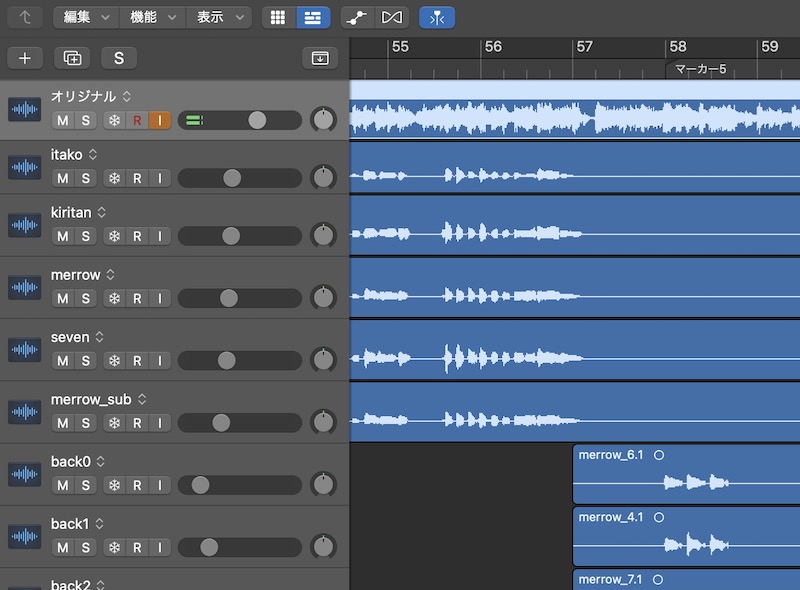

まず外部音源をLogicに取り込んで見本とする。CDなどの音源を個人的にコピーさせていただく。下の画像は「門前仲町ダンス」で、一番上にオリジナルのオーディオファイルがコピーしてある。余談だが、「門前仲町ダンス」は映像作品しか発売されていない。だからBlu-rayの音をTVモニタのオーディオ端子から直接コンピューターに入れた。そこから1曲分を切り出した。時間と手間がかかる面倒な作業だが、アナログの時代はそうやってカセットテープに入れていたのである。

その音を聞きながら、ほかのトラックに本物に近くなるように楽器音をひとつひとつ入れていく。もっとも大きくアレンジする場合もある。私はいまのところなるべく本物に近づける方針でやっている。

歌の場合、CDにカラオケ演奏のみ入っているものが付属していればラッキーである。それも別のトラックに取り込んでおく。カラオケは歌がじゃまにならないのでおおいに参考になる。「門前仲町ダンス」はカラオケがないのでこの点が難しかった。下のLogicの画面では一番上がオリジナルの音源である。

拡大するとこうだ。

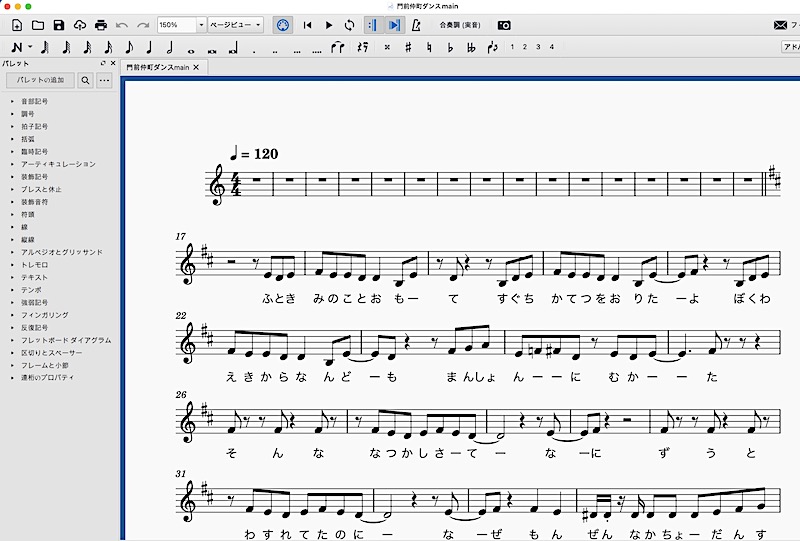

ボーカルはNEUTRINOを使ってオーディオファイルを作る。これは以下の手順でおこなう。

メロディーはmusescore上で作っても良いが、新たなソフトの編集方法を覚えるのが面倒なためLogicでMIDIファイルを作っている。最後のNEUTRINOはGUIではなくCUIなので、ターミナルから操作する。やり方はNEUTRINOの公式ページから得られるが、結構面倒なので自分でシェルスクリプトを使ってある程度の自動化をしている。下はmusescore。

以前はVOCALOIDを使っていたが、かなり細かく調整(調教という)をしないと自然に聞こえない。この点NEUTRINOは何もしなくても人間が歌っているかのようなファイルを作ってくれるので楽である。ただし調整はほぼできない。ポルタメントとビブラートだけでも装備してくれれば大助かりだが。作成者に寄付をしたいと思う。

さて、曲ができたら発表となる。オリジナル曲は自分のサイトで問題ない。しかし他人の曲はそうは行かないので、YouTubeを使う。ただし著作権者がYouTubeと契約をしていなければだめ。AKB48だとJASRAC扱いなので問題ない。

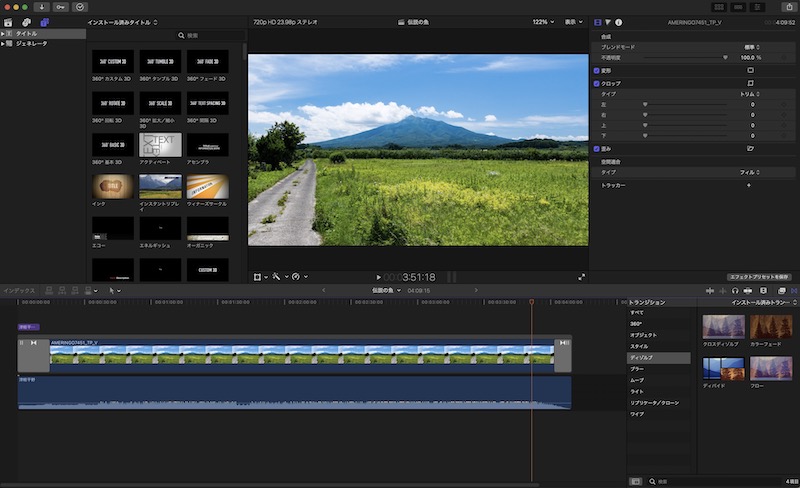

YouTubeはオーディオファイルだけアップすることはできないので、ダミー的にムービーファイルにする。いまのところ静止画しか使っていない。ムービーを作るのにはFinal Cut Proだ。Adobe Premiere Proを使う人も多いようだ。ただ、Adobeは毎年使用料を払わなければならないので長く使うと割高になる。私は最初iMovieを使っていたが、できることが限られるのでFinal Cut Proにした。

アップする場合の音質とか映像の質はどのようにしたら良いのかは私はまだよくわからない。